Música

Unidos pela fama.

Texto escrito para o site. Junho de 2023.

Era uma noite daquelas! Uma festa animadíssima na mansão de ninguém menos que Elizabeth Taylor, em Los Angeles. A festa estava cheia de celebridades, artistas do cinema e da música. Um dos convidados era David Bowie, que saía despreocupado do banheiro limpando o nariz. No mesmo instante, uma certa exaltação se formou entre os convidados. É que John Lennon acabara de chegar, acompanhado de uma turma barulhenta, entre eles o baterista Keith Moon, do The Who. Quando Bowie viu John Lennon passar pela porta da sala, tomou um susto e, num impulso, voltou para o banheiro e trancou a porta. Olhando no espelho, Bowie se lembrou de quando tinha 19 anos de idade e vivia em Londres. O ano era 1966 e ele, ainda conhecido como David Jones, estava num pub qualquer bebendo num fim de noite, quando começou uma discussão no balcão. Um velho visivelmente bêbado gritava “Vocês não deviam falar assim comigo! Vocês não sabem quem eu sou! Meu filho acabou de ganhar uma medalha da Rainha! Meu filho é a porra de um dos Beatles, seus desgraçados!” Antes de ser enxotado do bar, David teve uma breve conversa com aquele senhor. Fez algumas perguntas pra ter certeza que ele era quem dizia ser. De fato, aquele era Alfred Lennon, pai de John. Enquanto o velho se preparava para ir embora, David disse: “É um prazer conhece-lo, senhor. Eu sonho em um dia poder conhecer pessoalmente seu filho também.” Bêbado e mau humorado, Alfred murmurou enquanto andava porta afora. “Claro. Claro… quem sabe um dia. Vai sonhando, garoto.”.

De volta a festa, em fevereiro de 1974, Bowie estava no banheiro olhando no espelho com suas memórias e seu amor pelos Beatles rodopiando em sua cabeça. “Eu vou conhecer John Lennon.” Disse Bowie olhando para si mesmo no espelho. Rapidamente enfileirou uma quantidade de cocaína na pia, cheirou, respirou fundo, arrumou o cabelo e saiu do banheiro. Logo que saiu do banheiro, a anfitriã e amiga Elizabeth Taylor o pegou pela mão e foi puxando apressada até parar na frente de Lennon. Liz Taylor apresentou os dois. John estava numa boa, foi simpático, mas Bowie estava apavorado. Quase gaguejando, disse algo como “É um prazer conhece-lo sou um grande fã. Tenho todos os discos dos Beatles e de sua carreira solo… agora com licença, preciso ir a um lugar…” E saiu. Se ele realmente foi embora da festa ou ficou escondido em algum cômodo da casa, evitando a presença de Lennon, ninguém sabe direito. Mas foi realmente embaraçoso.

Antes de continuar a história, vale a pena contextualizar o que se passava naquela época, o começo do ano de 1974. David Bowie era considerado um dos maiores artista de rock. Dois anos antes, em 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars transformou Bowie num fenômeno mundial. Na sequência, Alladin Sane também foi um sucesso avassalador. Naquele começo de 1974, ele estava finalizando a gravação de Diamond Dogs, outro disco clássico, e tentava se reinventar, tendo, na turnê anterior, já “matado” o personagem Ziggy Stardust, inclusive. Do lado de John Lennon, também era tempo de mudanças e muita loucura. John vivia o que ficou conhecido como Fim de Semana Perdido. Um fim de semana que durou de outubro de 1973 a fevereiro de 1975, em que John ficou separado de Yoko Ono e caiu na esbórnia com uma voracidade ímpar. Ele tinha acabado de se mudar de New York para Los Angeles, onde ia a shows de amigos como Elton John e Eric Clapton e enchia a cara em jantares de gala e bares refinados com Keith Moon e Ringo Starr (que também estava solteiro e morando em LA na época). Tudo era festa!

Em março de 1974 é lançado o disco Diamond Dogs, que se torna sucesso imediato, puxado pelo hit Rebel Rebel. Mal Diamond Dogs foi lançado, Bowie já estava trabalhando na pré produção de seu próximo disco. Na onda de querer se reinventar, acabou convocando o produtor Tony Visconti, que tinha uma cabeça arejada e era ligado aos novos sons da música black e disco. Juntou-se ao time o excelente guitarrista Carlos Alomar, que seria parceiro de Bowie por década depois. Quando estava idealizando o disco que viria a ser Young Americans, Bowie teve a ideia de fazer uma versão de Across the Universe para incluir no repertório do disco, uma composição de Lennon, gravada no disco Leit It Be. Além de ser uma excelente música, Bowie viu a oportunidade de voltar a falar com Lennon, e tirar a má impressão que ficou na festa da Liz Taylor. Dessa vez foi Tony Visconti, que já conhecia John Lennon, quem intermediou o encontro. Bowie disse que queria pedir a autorização de John Lennon pessoalmente, para gravar Across the Universe, e pediu para Tony marcar o encontro. John foi até a suíte do hotel onde Bowie estava hospedado, em junho de 1974. Lá chegando, John foi recebido com animação, mas Bowie estava visivelmente nervoso e ficou sentado num canto rabiscando qualquer coisa num bloco de papel, enquanto John e Tony jogavam conversa fora. Depois de mais de uma hora, John se senta ao lado de Bowie, pede uma folha de papel e um lápis e faz um desenho, uma caricatura de Bowie. Bowie responde fazendo uma caricatura de Lennon… os dois riem, o gelo é quebrado e eles desatam a conversar. E falam por horas.

Depois desse encontro, Bowie e Lennon passam a se falar com frequência. Cria-se uma amizade. Em janeiro de 1975 as gravações de Young Americans estavam avançadas. Para gravar Across the Universe, Bowie convidou John Lennon para fazer uma participação. John topou e foi até o estúdio, onde gravou guitarra para a música. Depois da gravação, os dois ficaram no estúdio batendo papo. A conversa girou em torno de como os dois lidavam com a fama, enfatizando seu lado mais amargo e incômodo. Já que estavam num estúdio, depois de muito conversar, resolveram fazer um som, só pra relaxar. Carlos Alomar, que estava ali junto o tempo todo, participou da jam session. E foi Alomar que criou de improviso um riff de guitarra que passou a ser desenvolvido. Ali mesmo, Lennon e Bowie escreveram a letra e criaram a estrutura da música Fame, que acabaria incluída no disco.

Young Americans foi lançado em março 1975 com grande sucesso. A amizade de Bowie e Lennon foi se estreitando cada vez mais, ao ponto até de John dar uns toques a Bowie que ele poderia estar sendo passado pra trás pelo seu empresário da época. De fato, descobriu-se mais tade que Tony Defries, empresário de Bowie, ganhava umas comissões por fora e tirava uma graninha aqui e ali, sem repassar nada para o artista. Bowie, tendo sido aconselhado por Lennon, demitiu Defries em dezembro de 1975. Outro momento curioso envolvendo a dupla aconteceu em 1977. Naquele ano, Bowie vivia grudado a Iggy Pop. Os dois fizeram uma temporada de shows no Japão e estavam voltando para Berlim, onde moravam na época. O voo entre Tokyo e Berlim em que eles estavam fez uma escala em Hong Kong, No aeroporto da cidade chinesa, Bowie foi informado que John estava na cidade, também numa escala. John embarcaria justamente para Tokyo naquela noite, para se encontrar com Yoko Ono. Sabendo disso, alguns telefonemas foram feitos e Bowie não seguiu viagem, para poder se encontrar com John. Iggy Pop seguiu sozinho para Berlim naquela tarde. Nessa mesma John e Bowie se encontram e saem para fazer uma caminhada pelas ruas de Hong Kong. Durante o passeio, um jovem chinês, de no máximo 15 anos, parou os dois e disse para John: “Com licença. O senhor não é o John Lennon, dos Beatles?” John, espirituoso, responde: “Não. Mas bem que eu gostaria ter o dinheiro dele.” Bowie caiu na gargalhada e amou a resposta! Tanto que passou a usá-la com frequência, quando era abordado com a mesma pergunta. Alguns meses depois disso, Bowie estava em New York, andando pelo Soho, quando alguém atrás dele diz: “Ei, você não é o David Bowie?” Bowie sorri e, sem sequer olhar para trás, responde: “Não. Mas bem que eu gostaria de ter o dinheiro dele.” A mesma pessoa o segura pelo braço e diz: “Seu bastardo mentiroso! Você queria era ter o meu dinheiro!” Era John Lennon, e os dois se abraçam.

A amizade entre Bowie e Lennon foi relativamente curta, mas intensa. Durou apenas 6 anos. Sabendo da importância que John tinha na vida de David Bowie, May Pang, secretária pessoal de Yoko Ono, amante de Lennon durante o Fim de Semana Perdido e, por consequência, também amiga de Bowie, fez questão de ir pessoalmente ao apartamento dele naquela noite trágica e fria de 8 de dezembro de 1980. Ao receber a notícia a morte de John Lennon, Bowie ficou inconsolável. Chorava e gritava de dor. Meses depois, numa entrevista, Bowie disse sobre a morte de John Lennon: “Um pedaço inteiro da minha vida parecia ter sido tirado, toda a razão de ser cantor e compositor parecia ter sido removida de mim.” A explicação para tamanho sentimento de Bowie por Lennon vai muito além do sonho de guri, de conhecer seu ídolo, como ele próprio disse ao pai de Lennon no passado. John Lennon era um confidente e conselheiro de Bowie.

Desde que conseguiu fama mundial por conta do disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars, Bowie, inglês tal qual os Beatles, era obcecado por ser reconhecido nos Estados Unidos. A cada single, a cada disco lançado, mesmo que o disco vendesse milhares de cópias, seus shows estivessem sempre lotados e a as pessoas o adorassem a ponto agarrá-lo e rasgar sua roupa, Bowie achava que não conseguia conquistar de verdade o púbico americano por nunca ter tido um single sequer no topo da parada da Billboard. E ele conversava sobre isso com John, que sempre dizia que aquilo era besteira, que todo mundo amava ele nos Estados Unidos. Algumas semanas depois que Young Americans foi lançado, em 1975, John e Bowie foram ao Madison Square Garden, em New York, para assistir a um show do Elton John. Em certo ponto do show, o pianista anuncia que estava ali no backstage curtindo o show, ninguém menos que David Bowie. A plateia foi a loucura gritando “BOWIE! BOWIE! BOWIE!” Ouvindo aquilo, John Lennon deu um abraço no amigo e disse “Eu não te falo sempre, David? Olha só. A América te ama, cara!” Efetivamente, podemos dizer que John Lennon foi responsável direto pelo fim dessa neura de Bowie com o público dos Estados Unidos. E não só por conta dos conselhos. No dia 20 de setembro de 1975, a música Fame, composta por David Bowie e John Lennon chegou ao primeiro lugar da Billboard. Pela primeira vez Bowie chegava ao topo das paradas os Estados Unidos. Desde então, ele conseguiu alcançar várias outras vezes o número um da Billboard, com uma carreira longeva e genial. No final de 2013 David Bowie foi diagnosticado com um câncer no fígado. Lutou por dois anos bravamente contra a doença e acabou morrendo no dia 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos de idade. Mas através da música, ficou imortalizada uma das mais lendárias histórias de amizade do rock n’ roll.

Wounds of change.

Texto escrito para o site. Abril de 2023.

No final de agosto de 1991, Stephen Shein, dono de um bar em Dallas, soube que uma banda do noroeste do país estava em turnê pela região. Muita gente falando bem da banda, um show muito bom… Ele nunca tinha ouvido falar dos caras, mas muita gente já comentava sobre eles. Vinda de Seattle, a banda Nirvana tinha uma base de fãs crescente, tinha um disco independente lançado e acabara de gravar um segundo disco por uma grande gravadora, que estava prestes a ser lançado. Shein não pensou muito e contratou a banda para tocar em seu bar, um lugar chamado Trees in Deep Ellum, que tinha por lotação máxima mil pessoas. Nada mau.

Acontece que no dia 24 de setembro, é lançado o disco Nevermind. Simplesmente o disco que mudou a música pop. Empurrado pelo clipe de Smells Like Teen Spirit na MTV, Nevermind vendeu mais de 50 mil cópias em duas semanas. Um número impensável para uma banda de rock alternativo. Para quem nunca tinha ouvido falar do Nirvana dias antes do lançamento de Nevermind, agora ouvia o nome da banda em toda parte. Shein havia contratado o Nirvana para tocar em seu bar no dia 17 de outubro de 1991. Duas semanas antes do show, com Nevermind já no topo das paradas, o show da banda no Trees in Deep Ellum já estava com os ingressos esgotados. Ia ser lotação máxima.

Na noite do show, uma multidão apareceu na frente do bar. Mais de cinco mil pessoas, segundo a polícia, que teve que aparecer para dispersar o pessoal que tentava entrar no show. Dentro do bar, mal dava pra se mexer, de tanta gente. Na frente do palco, apenas um homem fazia a segurança do lugar. Um grandalhão chamado Turner Van Blarcum, que sempre fazia uns freelas por lá. Sua função era simplesmente controlar a garotada que gostava de subir no palco pra fazer stage dive. Por volta de dez da noite começa o show. A banda estava afiadíssima, empolgante, barulhenta. Havia uma energia forte no lugar.

Passam aproximadamente 40 minutos e Novoselic ataca no baixo o riff da introdução de Love Buzz. Era uma das músicas que Kurt Cobain mais gostava de tocar nos shows, ele realmente se divertia. Naquela noite, a empolgação da música, durante o solo de guitarra, fez com que ele repetisse o que fazia com frequência. Pulou em cima do público, e ali ficou, deitado curtindo o crowd surfing. Van Blarcum, o segurança com nome de general nazista, ao perceber que Cobain era carregado cada vez para mais longe do palco, não pensou duas vezes. O segurou pela perna e o puxou de volta para o palco. Talvez por reflexo, talvez por querer continuar ali, nas mãos do povo, Kurt sapecou sua Fender Jazzmaster na testa do segurança. Falando assim, parece que a coisa durou um tempão, mas foi questão de segundos. E o caos se instaurou.

Aí sim Van Blarcum puxou Kurt de volta, puto da vida e com a testa sangrando. Assim que aterrissou no palco, o segurança deu um soco que derrubou o franzino Kurt Cobain no ato. No chão, Kurt ainda levou um chute do segurança, até que Dave Grohl, como um gato, pulou sobre o kit da bateria para apartar a briga, pois Novoselic já partia pra cima do segurança. A plateia estava enfurecida e vaiava enquanto a banda saía do palco. Temendo que seu bar fosse destruído, Shein prometeu que a banda voltaria para finalizar o show. Para acalmar os ânimos, fez o que julgou ser o mais apropriado. Colocou Nevermind para tocar e entreter o público. Alguém da equipe da banda foi esperto o suficiente para tirar o disco antes que o refrão de Smells Like Teen Spirit inspirasse uma rebelião.

No backstage as coisas se acalmaram. Van Blarcum foi cuidar do corte na sua testa e a banda voltou ao palco para finalizar o show. Foi mais meia hora de som. A banda voltou sem perder a energia e entregou um ótimo show ao público texano. Aparentemente, tudo acabara bem. Porém, nos fundos do bar, quando a banda entrava num taxi para ir embora, Van Blarcum, ainda irritadíssimo, sai das sombras da rua vazia e parte pra cima de Kurt Cobain mais uma vez. O trio já estava no carro, Kurt na janela. O segurança deu um soco e quebrou o vidro e tentou agarrar Cobain e tira-lo de dentro do taxi. Por sorte, o motorista foi mais rápido e acelerou, deixando Van Blarcum frustrado e nervoso no meio da rua.

Mais ou menos um ano depois, o pessoal do Nirvana soube que aquele show de Dallas, em que Kurt apanhou do segurança, foi filmado, incluindo a cena da pancadaria. A banda achou graça e chegou a contratar alguém em Dallas para procurar o dono da fita e conseguir uma cópia. Assim chegaram até Brad Featherstone, um músico amador de Dallas, que frequentava o Trees in Deep Ellum, por vezes para tocar, outras vezes só pra curtir o rolê. E naquela noite, ele levou sua câmera e filmou praticamente todo o show, posicionado ao lado do palco. A cena durante Love Buzz acabou se tornando famosíssima. A própria banda usou o vídeo em alguns momentos, incluindo o home vídeo Live! Tonight! Sold Out! lançado logo após a morte de Kurt Cobain em 1994. Mais de uma década depois, esse trecho do show, filmado por Featherstone, foi postado no Youtube e vem sendo assistido por milhares de pessoas desde então.

Esse show, no Trees in Deep Ellum, foi um dos últimos shows em lugares pequenos que o Nirvana fez. A escalada de vendas avassaladora de Nevermind rumo ao topo, levou a banda a se apresentar em arenas e grandes festivais. Mas foi tudo realmente uma revolução involuntária. Quando a banda assinou com a Geffen, apadrinhados pelos nova iorquinos Sonic Youth, os diretores da gravadora não deram muita atenção ao Nirvana. Não houve interferência durante as gravações do disco e pouco investimento foi aplicado na divulgação. O Sonic Youth havia lançado Goo fazia pouco tempo, e vendera 50 mil cópias. Um número animador para uma banda alternativa. Esperavam que o Nirvana, se muito, fizesse o mesmo número de vendas.

Acontece que em dezembro de 1991, dois meses depois do lançamento do disco, Nevermind vendia 300 mil cópias por semana. Smells Like Teen Spirit tirou Michael Jackson do topo da Billboard e o Nirvana abria caminho para uma horda de músicos maltrapilhos, de cabelo ensebado, camisa de flanela xadrez e jeans rasgados, que tomariam as capas das principais revistas mundo afora. Bandas que, em outra circunstância, ninguém ouviria falar, como Melvins, Pixies, Vaselines, Flipper, Meat Puppets e tantas outras ganharam notoriedade. Bandas de Seattle contemporâneas ao Nirvana e até mesmo mais antigas, se tornaram ícones, como Mudhoney, Soundgarden, Alice in Chains, Screaming Trees e Pearl Jam. Bandas de fora de Seattle, que convergiam em estilo, atitude e sonoridade passaram a ser rotuladas como grunge, como Smashing Pumpkins, L7, Stone Temple Pilots, Silverchair e tantas outras.

Dá pra dizer sem medo de errar que o Nirvana salvou o rock, que estava fadado a mediocridade. Além de seus próprios discos serem brilhantes, Nirvana fez com que centenas de bandas tivessem voz, rejuvenescendo o cenário pop. Kurt Cobain, mesmo negando a desconfortável posição de voz de uma geração, falava abertamente em entrevistas sobre igualdade, racismo, homofobia, misoginia, despertando debates que a maioria dos ídolos pop evitavam, e ainda evitam hoje em dia.

Entre o final de 1991 até o início de 1994, o Nirvana seguiu fazendo shows inesquecíveis e imprevisíveis. Não mais em lugares pequenos, mas sim tocando para multidões. Mas nunca faziam um show regular ou protocolar. Sempre era exagerado para o bem e para o mal, e cheio de surpresas. Fosse Kurt entrando no palco empurrado numa cadeira de rodas, ou usando um vestido de mulher, a banda tocando covers bizarros, se negando a tocar hits (em especial Teen Spirit), às vezes tocando muito bem, às vezes fazendo shows sofríveis, mas sempre fazendo uma bela destruição de equipamento no palco, envolta em microfonia. O show de Dallas marcou a virada do Nirvana, de uma banda underground para o topo da música pop. Pode-se dizer que foi o começo do fim. Mas eu prefiro dizer que foi só o começo. Ponto final.

Você vai continuar fazendo música?

Texto escrito para o site. Março de 2023.

Era o primeiro show realmente grande que eu presenciava. E não era qualquer show gringo em estádio de futebol. Era o primeiro show da banda no Brasil, aquela banda do meu coração. Portanto, tudo era muito emocionante para mim. Eu estava eufórico. Mas tudo mudou quando o vocalista disse a frase “We’ll try this one…”. Aquele primeiro acorde, aquela Telecaster afinada em ré com um timbre maravilhoso, encharcado em reverb e chorus, ressoando… “Do you see the way that tree bends…”. Aquilo me atingiu em cheio. Enquanto os fãs reconheciam a música, vibravam e aplaudiam, eu fiquei ali parado sentindo uma coisa muito forte, que eu não consigo descrever. Eu estava rodeado de amigos naquele show, mas naquele momento particular, parecia que eu estava sozinho. Eu e a banda. E foi a primeira vez que eu chorei vendo alguém tocar uma música na minha frente.

O show em questão foi o Pearl Jam em 2005, a primeira vinda da banda ao Brasil. Assisti o segundo dos dois shows no Pacaembu, em São Paulo. A música que tanto me emocionou foi Present Tense, uma música considerada lado B da banda, mas uma das minhas favoritas, talvez a minha favorita entre toda a obra da banda. É realmente uma música emocionante, carregada de sentimento e com uma melodia fantástica. Me lembrei disso agora porque eu ando, nas últimas semanas, muito envolvido com música de maneira geral. Tenho feito apresentações sozinho, só eu e minha guitarra, andei assistindo umas séries interessantes e também escrevi muito sobre música, sobre determinados músicos, pra ser mais exato, por conta de trabalho. E a cada vez que me debruço sobre qualquer uma dessas atividades, me desperta uma curiosidade muito grande, porque eu acabo sendo tomado por um sentimento de pertencimento, de comunhão. E fico embasbacado por perceber como a música é transcendental para algumas pessoas, e para outras não.

Particularmente, o ano de 2023 é muito especial para o mundo da música, pois marca datas redondas muito importantes. Por exemplo, em março, tivemos os 25 anos da morte do Tim Maia e os 50 anos do lançamento do Dark Side of the Moon. Datas a serem lembradas. Aí, fui na Globoplay assistir uma minissérie sobre o Tim Maia, que consiste numa compilação de imagens raras e entrevistas que ele deu, editadas de forma a contar sua trajetória desde a infância até a vida adulta, o sucesso, os abusos e a morte. E as cenas do Tim Maia no palco são inacreditáveis. Melhores ainda são as cenas dele ensaiando com a banda, em vídeos caseiros. Com uma sensibilidade fabulosa, e sempre fazendo tudo aquilo parecer muito simples, mesmo sendo tão exigente. Aliás, ele era tão exigente com seus músicos justamente porque para ele tudo aquilo parecia tão natural, tão simples, que ele percebia facilmente se alguma coisa estava fora do lugar.

Seguindo nessa onda, assisti uma série recente chamada Daisy Jones and The Six. Uma série que conta a história de uma banda fictícia que se torna número 1 nas paradas dos Estados Unidos, na década de 70. Em formato de documentário e flashbacks, somos apresentados à banda The Six, e à cantora e compositora Daisy Jones, e como eles se juntaram e fizeram tanto sucesso. As músicas compostas para a série são de muito bom gosto, e o roteiro é bem legal, equilibrado entre drama e comédia, com muitas referências à música pop dos anos 60 e 70. Enfim, uma delícia de assistir. E para quem tem essa ligação mais forte com a música, quem toca e compõe, tem um sabor especial, porque mostra os artistas escrevendo suas canções, as diferentes linguagens, maneiras de pensar a música, o que se quer dizer, como combinar palavras e acordes. E principalmente entre a dupla de protagonistas, os personagens Billy Dunne e Daisy Jones, rola todo uma entrega visceral, tanto na hora de compor, quanto na hora de interpretar no palco suas canções. E, apesar da série em momento nenhum levantar essa questão, eu fiquei pensando muito nessa diferença que rola entre o que o artista sente tocando em cima de um palco e o que sente cada pessoa que está ali na frente do palco curtindo o show. E fica claro para mim, que não se trata nem um pouco de virtuosismo, do quão bem o música toca seu instrumento, de como o som tem que estar o mais parecido com a gravação do disco… não é nada disso! É sobre a entrega. Não para o público, mas para si mesmo.

Para completar, assisti, numa tacada só, os 6 episódios da série McCartney 3,2,1. Nela, Macca e o produtor Rick Rubin estão sozinhos num estúdio ouvindo e conversando sobre música. Essencialmente músicas dos Beatles, é claro. E de uma maneira muito franca e despojada, Paul fala sobre como criou determinadas canções, como ele tocava baixo, como os Beatles pensavam arranjos…. e era tudo do jeito deles, porque eles queriam eles achavam legal. Não tinha essa de a gravadora vai achar que vende mais assim ou assado, ou essa música agrada mais o público. Ao falar de música com tanto amor e simplicidade, sempre deixando claro que até hoje nunca aprendeu a ler uma linha de partitura, mas dedicou sua vida devotadamente à música, Paul McCartney não se coloca acima de ninguém. Pelo contrário, comunga conosco, reles mortais que tocam um instrumento porque é divertido, que compõe uma canção porque sente que aquilo precisa ser feito, e se o resultado final te satisfaz, vai acabar satisfazendo alguém (ou o mundo todo, no caso dele). Mas é um aprendizado e um alívio, como músico que sou, ouvir toda aquela conversa deles e se sentir fazendo parte daquilo.

Mês passado eu fui convidado para tocar numa cervejaria, onde iria rolar um encontro de um clube de motoqueiros. Aceitei o convite, mas confesso que fui meio ressabiado. Sei que esse pessoal de moto clubes é mais ligado ao hard rock e heavy metal… e eu, no meu formato solo, só voz e guitarra, apresento um repertório bem variado, mas mais voltado para o rock nacional, com umas pitadas de country e blues. Sem falar que eu gosto de tocar algumas músicas que são pouco conhecidas, de umas banda alternativas, independentes e tal. Pensei comigo: “Desagradar os caras eu não vou. Mas também não vão me adorar. E se assim for, está de bom tamanho.”. Toquei meu set, mas não entreguei 100%. Estava cansado, preocupado em agradar, querendo parecer legal para o pessoal da cervejaria, para, quem sabe, me chamarem para tocar lá de novo… foi uma apresentação mediana, no meu ponto de vista. Mas teve gente que gostou muito.

Um cara veio falar comigo depois que acabei de tocar. Um cara legal, que eu já conhecia de longa data e não via há muito tempo. Ele veio me falar que gostou do som, que a esposa dele também gostou muito e que ele faz uma festa na casa dele uma vez por mês para reunir os amigos dele e sempre convida um músico pra tocar. E ele queria que eu tocasse na casa dele no mês seguinte. Pois bem. Acertamos a data, ele foi muito bacana e me pagou adiantado e tudo o mais. Eu tinha três semanas para me preparar para tocar lá. Nesse meio tempo, comprei um pedal de efeito que eu queria muito usar. Passei dias treinando em casa para usar este pedal em algumas músicas. Apesar de muito treino, quando chegou o dia de tocar na casa do cara, ainda estava meio inseguro de usar o tal pedal. Além disso tinha feito vários arranjos diferentes para algumas músicas, com alternância de efeitos, mudar andamentos, fazer um dedilhado aqui e ali… Enfim, toquei lá semana passada e foi incrível. Porque quando comecei a tocar as primeiras músicas, sem pensar, eu comecei a tocar sem usar em vários efeitos, passei por cima de alguns dedilhados… e toquei com energia, curtindo as canções, afinal, são todas músicas que eu adoro. Não usei a porra do pedal novo em nenhum momento, mas acabei tocando bem, eu estava confortável tocando, realmente empolguei as pessoas que estavam lá curtindo e eu me diverti muito.

O mais curioso é que saí de lá com mais uma data agendada para tocar. Desta vez na sede do moto clube dos caras que estavam lá na festa. Realmente, eu acabei empolgando os motoqueiros, sem tocar um ACDC ou um Black Sabbath sequer. É amanhã que vou tocar lá. Hoje cheguei do trabalho e fui dar um trato na minha guitarra, trocar as cordas e tal. E Depois sentei para tocar algumas canções. Quero variar o set que fiz semana passada. Quando eu vi que comecei a pensar muito em como tocar tal música, ou qual efeito usar… pensei: Não! É só tocar pra valer. Então, ao invés de ficar mexendo em efeitos, foquei no repertório, escolhi algumas músicas que eu realmente gosto e sei tocar, dei uma repassada nelas, só para relembrar os acordes e é isso aí. Tenho certeza que vai ser tão divertido quanto semana passada.

Por fim, resolvi vir aqui e escrever este texto antes de dormir, porque queria expressar como eu ando me sentindo apaixonado pela música de maneira geral. Como é bom se emocionar com tudo isso. Ao ponto de me lembrar daquela noite em São Paulo, quando o Pearl Jam me fez chorar de emoção. E também fazer eu me sentir conectado ao Tim Maia por me divertir tanto tocando. Fazer com que eu me identifique de tantas maneiras como os personagens de uma série de TV por querer entregar no palco a mesma energia que eu sinto no meu quarto, fazendo música sozinho. Compreender cada vez mais que a simplicidade, a vontade de fazer música, essa ligação tão forte com ela, faz com que eu me sinta cúmplice do Paul McCartney! Olha que loucura! E, acima de tudo, faz com que eu carregue amplificadores pra cima e pra baixo, ganhe quase nenhum dinheiro, fique exausto… mas quando eu acabo de tocar a última música, eu finalmente paro de olhar para mim mesmo e olho para as pessoas, que honestamente interagiram e curtiram o que estava fazendo. E, por alguns poucos segundos, enquanto o último acorde ainda está soando e as pessoas estão aplaudindo, eu me sinto completo e verdadeiramente realizado.

Os tempos daquela bossa.

Texto publicado em janeiro de 2021 no Diário do Sudoeste

Eu gosto muito de história do mundo e história do Brasil. Mas eu gosto ainda mais de ouvir e poder contar boas histórias, interessantes, engraçadas, incríveis. Esses dias eu vi uma entrevista tão boa do Roberto Menescal contando alguns causos da época do início da bossa nova que acabei querendo escrever sobre isso. Realmente o fim dos anos 1950 no Brasil foram mágicos.

“Em 1958 o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente!”

Foi o que escreveu o crítico e jornalista Roberto Schwarz sobre este período realmente efervescente do país. Em 1955 Juscelino Kubitschek assumiu a presidência e, com seu plano desenvolvimentista, batizado “50 anos em 5”, abriu o comércio estrangeiro, alavancou a economia e construiu a cidade de Brasília em espantosos 3 anos. Em harmonia com essa onda de euforia e esperança política e econômica, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de futebol pela primeira vez em 1958, na Suécia, imortalizando as pernas tortas de Garrincha e mostrando ao mundo um jovem e talentoso jogador de 17 anos chamado Pelé. O Cinema Novo dava seus primeiros passos após o lançamento de Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, e, principalmente, foi lançado em 1958 o compacto de Chega de Saudade, canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes interpretada por João Gilberto.

Em 1954 Vinícius de Moraes, poeta já aclamado em todo o país, escreveu a peça de teatro Orfeu da Conceição, adaptação do clássico grego transposto para a realidade dos morros cariocas. Vinícius procurava algum músico para musicar os poemas que faziam parte da peça. Nessa época, Tom Jobim era muito jovem, vinte e poucos anos, tocava em algumas boates e fazia alguns bicos durante o dia pra pagar o aluguel. Havia um bar em Copacabana onde ele sempre parava no fim da tarde pra tomar uma cervejinha antes de ir pra casa. Numa dessas tardes, lá estava Vinícius de Moraes com alguns amigos bebendo e papeando. Um amigo em comum chamou Tom para a mesa e o apresentou ao Vinícius, dizendo que aquele garoto era o cara certo para musicar os poemas de Orfeu da Conceição. Vinícius então passou a explicar toda a ideia da peça, os poemas, como ele queria a música… falou entusiasmado por um tempão, possivelmente já embalado por algumas doses de uísque. Tom Jobim ouviu calmamente tudo que Vinícius tinha a dizer. Quando acabou, Tom Jobim olhou para o Poetinha e disse: “Tá tudo muito bom, muito bonito. Mas vai rolar um dinheirinho?” Vinícius olhou bem para a cara do rapaz por alguns segundos em silêncio, para em seguida explodir numa gargalhada. Nascia ali uma amizade que duraria por toda a vida.

Em 1956 as músicas de Orfeu da Conceição foram lançadas em vinil como trilha sonora da peça. Foi o primeiro disco da parceria Tom e Vinícius, que já trazia um clássico: a canção Se Todos Fossem Iguais a Você. A parceria não parou mais desde então.

Em abril de 1958 aconteciam as gravações do disco Canção do Amor Demais, um álbum inteiro de composições da dupla interpretadas pela Elizeth Cardoso, umas das mais renomadas cantoras da época. Este disco é a pedra fundamental da Bossa Nova. Apesar de Elizeth Cardoso ser uma cantora à moda antiga, com voz forte e marcante, além do disco ser inteiro de composições de Tom e Vinícius, um jovem músico baiano recém-chegado ao Rio de Janeiro participou da gravação como músico contratado tocando violão. Era João Gilberto. Uma das músicas do disco era Chega de Saudade. Durante a gravação, João Gilberto calmamente interrompeu a cantora conhecida como rainha do rádio dizendo: “Olha, não é assim, não, a música. Você está cantando errado”. Todo mundo no estúdio congelou com a audácia daquele jovem corrigindo uma das divas do rádio brasileiro. O problema estava no trecho da música que diz: “apertado assim, calado assim, abraços e beijinhos…”. Ela, incomodada, falou: “Estou cantando errado? Então por que você não me ensina como é?”. Elizeth estava cantando o trecho de forma corrida, muito reta. João Gilberto então cantou baixinho, enfatizando cada pausa das notas entre as palavras. Um produtor que assistia as gravações, em seguida, convidou João Gilberto para gravar um disco, cujo primeiro compacto foi justamente Chega de Saudade, cantada com toda a sua suavidade e beleza. Foi quando toda aquela turma da zona sul do Rio de Janeiro entendeu como tocar samba. Nascia a Bossa Nova.

João Gilberto dizia para seus novos amigos, jovens cariocas como Roberto Menescal, Carlos Lyra, Nara Leão e tantos outros, que o problema de tocar samba no violão é que o ritmo do samba tem muitos instrumentos fazendo coisas diferentes. O segredo é escolher um, no caso o tamborim. A batida do violão na Bossa Nova nada mais é do que o ritmo que o tamborim imprime no samba. Com essa turma toda já escolada, e com essa nova formatação musical elaborada pela santíssima trindade: os acordes de jazz de Tom Jobim; as letras delicadas e ensolaradas de Vinícius de Moraes; e o ritmo e jeito de cantar peculiar de João Gilberto, fizeram com que a Bossa Nova se espalhasse pelo mundo.

Em especial os Estados Unidos se renderam ao banquinho e violão de maneira impressionante. O saxofonista de jazz Stan Getz gravou um disco com João Gilberto e até mesmo Frank Sintra chegou a gravar um disco inteiro em parceria com Tom Jobim, imortalizando The Girl From Ipanema.

Para concluir, em 1962 o Carnegie Hall, em NYC, recebeu três shows com os principais nomes da Bossa Nova, todas as apresentações absolutamente lotadas.

Não teve nada igual a este período entre 1958 e 1963 na história do Brasil. Inquestionavelmente o Golpe Militar de 1964 foi um golpe muito duro pra nós. Até parece que a gente em 2021 ainda não se recuperou totalmente dele.

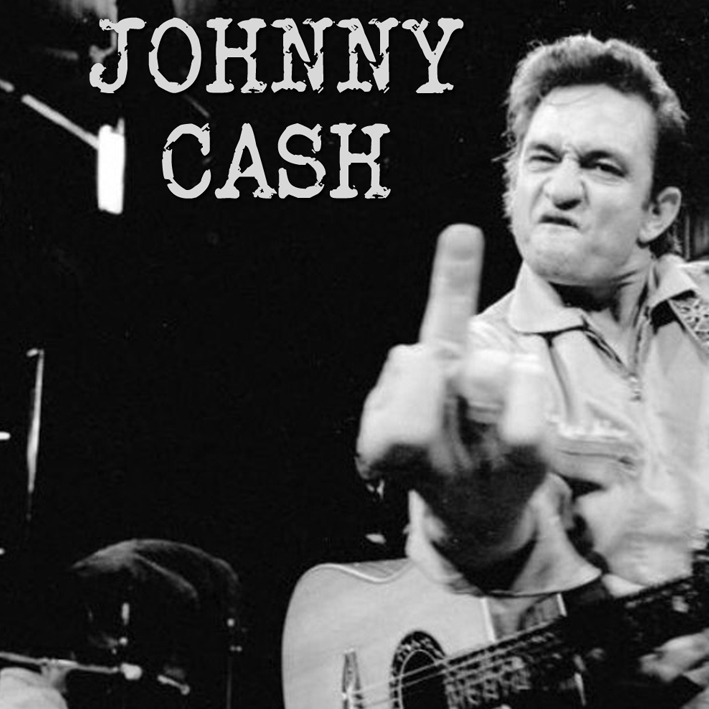

JOHNNY CASH

Texto publicado em fevereiro de 2022 no Diário do Sudoeste.

Recentemente viralizou nas redes sociais um corte retirado de uma live feita pelo cantor Ed Motta. No vídeo, Ed Motta se presta a fazer duras críticas a alguns artistas que ele considera ruins. O primeiro deles é Raul Seixas. Ed Motta afirma que o famoso Raulzito era mau caráter por ter sido funcionário de uma gravadora, além de considerá-lo muito ruim musicalmente, dando crédito apenas ao Paulo Coelho por algumas letras que tem alguma qualidade. Depois ainda falou mal de Elvis Presley, que ele também considera fraco musicalmente, muito limitado, que não passa de um cara com uma voz boa. Por fim, ele destila seu desprezo por Johnny Cash, a quem ele não só considera ruim, como afirmou que se o viesse pessoalmente, gostaria de esmurrar-lhe a cara! Bom, eu não só discordo de tudo isso que o Ed Motta falou, como considero ser uma péssima ideia querer brigar com um cara casca grossa como era o Johnny Cash.

Johnny Cash, neste dia 26 de fevereiro, estaria completando 90 anos de idade se estivesse vivo. Com certeza uma das figuras mais extraordinárias, cativantes e controversas da história da música popular do século XX. Nascido John R. Cash na cidade de Kingsland, Arkansas, em 26 de fevereiro de 1932, ele teve uma infância dura, trabalhando desde muito novo em lavouras de algodão com os pais e o irmão mais velho, Jack. Johnny e Jack eram muito próximos, grandes amigos. Na lavoura de algodão eles acompanhavam os negros cantando os spirituals, música negra que depois ficaria conhecida como gospel, e se divertiam quando tinham algum tempo livre pescando no rio e apostado corrida pelos campos.

Numa dessas tardes, em 1944, Johnny insistiu com o irmão para que fossem pescar. Jack estava encarregado de cortar algumas tábuas, pelas quais ganharia algum dinheiro. Johnny deixou o irmão e foi pescar sozinho. E Jack acabou se acidentando na serra, quase foi cortado ao meio, e faleceu. Johnny nunca se perdoou por ter ido pescar naquele dia.

Por fim, já adulto, Johnny Cash passou uma temporada servindo o exército norte-americano na Europa. Quando voltou, após ser dispensado, montou um grupo para tocar canções country religiosas. Ao tentar uma chance de ser gravado por Sam Phillips, dono da Sun Records, a legendária gravadora que revelaria Elvis Presley, Johnny Cash e seus amigos levaram um balde de água fria. No fim dos anos 50, o que mais tinha no sul dos Estados Unidos era branquelo caipira cantando country de cunho religioso. Em uma das sessões de estúdio, Sam Phillips provocou Cash a mostrar algo diferente, talvez alguma composição própria. E foi quando tudo mudou.

Desde a morte de seu irmão, Johnny Cash era um cara amargurado, se sentia injustiçado pelo mundo. Quando aprendeu a tocar violão, ainda no exército, na Europa, ele começou a escrever algumas canções simples, mas com letras duras, falando sobre prisão, crimes e abandono, onde tentava botar pra fora a culpa que sentia pela morte do irmão. Quando tocou uma dessas canções no estúdio, Sam Phillips entendeu que estava diante de algo diferente, novo e visceral. Tinha tudo pra dar certo. E deu mesmo. Cash gravou algumas canções e caiu na estrada com os demais artistas da gravadora, que se apresentavam em feiras agropecuárias da região. Junto com Johnny Cash estavam artistas como Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, todos ainda ilustres desconhecidos.

O faro para o sucesso de Sam Phillips era infalível. Todos os seus artistas fizeram muito sucesso, alguns chegando ao mais alto posto do estrelato, caso de Elvis, e outros considerados criadores de novos estilos, caso de Jerry Lee Lewis, que reinventou o piano, e de Johnny Cash, que trouxe novas cores, timbres e densidade ao country, que se fundia com o rock n’ roll.

Como a maioria dos artistas geniais, Johnny Cash se entregou abertamente à vida de excessos. Mas, apesar do consumo inequívoco de álcool e drogas, ele continuava compondo sucessos e promovendo shows incendiários. Ainda que tenha feito muitas canções falando de amor, Cash nunca deixou de escrever sobre crimes, prisão e culpa. Aquilo era uma verdade tão enraizada dentro dele, que essas canções ecoavam forte entre criminosos de verdade. Em sua correspondência, ele recebia essencialmente dois tipos de cartas: de fãs mulheres apaixonadas por ele e de criminosos em penitenciárias que ouviam suas músicas e se identificavam. Esses homens escreviam agradecidos, pois se viam compreendidos por um artista famoso. Com seu temperamento forte, Johnny Cash nunca se deu muito bem com os empresários. Foi quando sua gravadora começou a pressioná-lo para cumprir o contrato e gravar um novo disco, que ele teve a ideia de gravar um disco ao vivo com os seus maiores sucessos. A gravadora achou ótima ideia. Até saber onde ele queria fazer a gravação do show.

Nada de arenas, estádios, teatros ou grandes casas de shows. Johnny Cash resolveu fazer shows dentro das principais penitenciárias dos Estados Unidos. Assim saíram dois de seus discos mais antológicos. Live At Folsom Prison, lançado em 1968, e Live At San Quentin, lançado em 1969.

A partir da década de 70, Johnny Cash passou por muita coisa. Chegou a ser preso por porte de drogas, quase morreu por overdose, ficou esquecido pela mídia e evitado pelos empresários de gravadoras, que o viam como um artista brilhante, mas muito problemático. Ficou um período longo sóbrio, quando estrelou um programa de TV de muito sucesso e tocou com Bob Dylan. Nos anos 80 teve uma recaída pesada nas drogas, época em que conheceu Ozzy Osbourne, que era um grande fã. Ficando sóbrio novamente, Cash se converteu ao cristianismo, retomou sua carreira na música… olha, uma vida inacreditável.

Mas no começo dos anos 90, mesmo estando sóbrio e já tendo escrito e lançado sua autobiografia (um livro excelente, diga-se), sua popularidade andava bem baixa, quase no ostracismo. Foi quando ele conheceu e resolveu trabalhar com o produtor Rick Rubin.

Uma parceria no mínimo inusitada, Rick Rubin era, nos anos 90, um dos produtores mais reverenciados por seu trabalho com grandes nomes do hip hop e do heavy metal. Ele produziu discos de artistas como Beastie Boys, Slayer, Red Hot Chilli Peppers e Run DMC.

Os dois se deram muito bem. Rick Rubin soube captar o que havia de melhor em Johnny Cash, demonstrando mais do que respeito, mas reverência pela obra de Cash até ali. E a proposta de Rubin foi certeira ao colocar Johnny Cash para interpretar a seu estilo único músicas de bandas e artistas dos anos 90, além de gravar composições novas dele próprio, é claro.. Assim, Cash gravou canções de gente como Soundgarden, Beck, Depeche Mode e muitos outros. Vale destacar a irretocável versão da canção Hurt, originalmente da banda Nine Inch Nails, mas que ganhou sua versão definitiva na voz grave e sentida de Johnny Cash.

Por fim, Rick Rubin ajudou a catapultar a carreira de Johnny Cash de volta ao lugar que sempre mereceu estar. Entre 1994 e 2003, Cash gravou cinco discos memoráveis sob a produção de Rubin, inclusive ganhando Grammy e sendo apresentado, e rapidamente reverenciado, às novas gerações, que não o conheciam.

Em 1999 ele precisou encurtar a turnê que fazia por ter tido um colapso. A vida de excessos, a idade que avançava e a diabetes cobravam seu preço. Johnny Cash, à partir dali, foi ficando cada vez mais debilitado. Em maio de 2003, June Carter, sua esposa, o grande amor de sua vida, faleceu de causas naturais. Ele, que já não vinha bem, entrou em depressão, e seu estado de saúde piorou drasticamente. Em 12 de setembro de 2003, quatro meses depois da morte de June Carter, Johnny Cash morreu por complicações da diabetes.

Neste dia 26 de fevereiro, quando Johnny Cash completaria 90 anos, não só eu, mas muita gente por todo o mundo, celebra a vida e a obra de um dos artistas mais provocadores, honestos, intensos e talentosos do século XX. Um personagem que transcende a música para se tornar um ícone da cultura pop. Afinal, até nessas grandes redes de lojas de roupa você encontra camisetas com aquela foto incrível dele mostrando o dedo do meio. Aliás, que foto, né? Pensa bem: um sujeito com aquela cara de quem está puto, mostrando o dedo do meio, é alguém que você diria que queria esmurrar? Pô, Ed Motta, repensa essas suas ideias aí, bicho! E viva Johnny Cash!

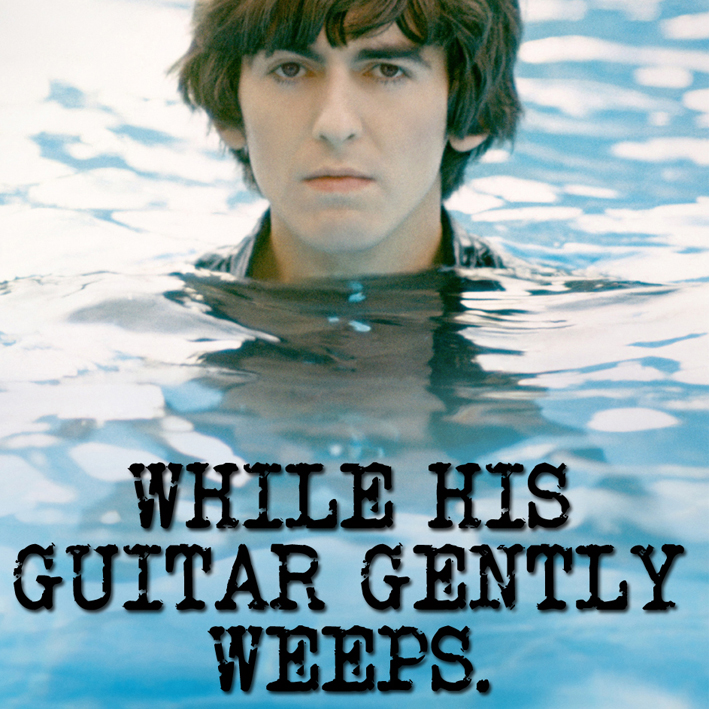

WHILE HIS GUITAR GENTLY WEEPS

Texto publicado no Diário do Sudoeste em setembro de 2017.

Logo que fui seduzido pela música e pelo rock n’ roll, ainda pré adolescente, me apaixonei pela obra dos Beatles. E meu interesse só cresceu, e continua crescendo, desde então. Sempre gostei de provocar as pessoas que me perguntam qual é a minha banda favorita. Invariavelmente respondo que é o Pearl Jam. Aí, a pessoa diz, nossa, achei que era os Beatles, você tem tanta coisa e fala tanto sobre eles… É quando eu respondo triunfante: É que Beatles para mim é mais que uma banda: é religião. Portanto, hoje pisaremos em solo sagrado e vocês terão um texto muito pessoal onde falaremos de Beatles, religiosidade e um dos mais inventivos guitarristas da história.

George Harrison: Vivendo no Mundo Materialista (título original: George Harrison: Living in the Material World) foi lançado em 2011, escrito e dirigido por Martin Scorsese. Trata-se de um documentário que se presta a revelar a personalidade do “beatle quieto” através de imagens raras do acervo pessoal do guitarrista e também de entrevistas de personalidades como Paul McCartney, Eric Clapton, Ringo Starr, Phil Spector e muitos outros.

Faz parte do DNA de todos os filmes de Martin Scorsese uma trilha sonora marcante, sempre com grandes canções do rock n’ roll e do blues. Scorsese tem muita intimidade com a música e em documentários, já tendo feito os ótimos Shine a Light (2008), sobre a obra dos Rolling Stones e No Direction Home (2005) sobre a trajetória de Bob Dylan. Neste documentário sobre George Harrison, Scorsese, consciente da complexidade do seu biografado, divide o filme em duas partes e conduz muito bem toda a trajetória de Harrison, sempre ressaltando sua personalidade forte e sua busca pela espiritualidade. O longa é muito bem conduzido, seguindo a cronologia e nos entregando muitas imagens deslumbrantes ao longo do caminho. Tecnicamente, é um filme impecável.

O filme tem três horas e meia de duração. Mas é o caso de não parecer. Não se percebe o tempo passar. A história de George é tão interessante e cheia de camadas, os depoimentos de seus amigos e familiares são tão estimulantes e emocionais, e são tantas canções maravilhosas que permeiam todo o longa, que essas três horas e meia parecem voar. Mesmo para quem já é bem iniciado na história dos Beatles e de seus integrantes separadamente, este filme acrescenta muito. Nos apresenta um homem de um talento descomunal que conseguiu viver entre dois mundos distintos, quase que fazendo com que um completasse o outro. Um homem que compreendia as pessoas de uma maneira muito mais direta e que podia ser, ao mesmo tempo, muito terno e amável e rispidamente sincero. Claro e escuro. Introspectivo e bem humorado. Yin e yang. Tudo sempre se conectando através da música.

George Harrison: Vivendo no Mundo Material é um mistério místico que vale muito a pena ser desvendado. Uma avalanche de música e sabedoria. Sim, sabedoria. É uma obra primorosa de um dos maiores cineastas do mundo, falando sobre um dos artistas mais complexos e talentosos de todos os tempos. Exagero?

Pague para ver! Filme recomendadíssimo!

ps: Meu beatle favorito é o Paul.

A CONQUISTA DO ESPELHO

Texto publicado em outubro de 2015 na Revista Vanilla (Pato Branco-PR)

Completando 30 anos de carreira, Humberto Gessinger não dá sinais de cansaço. Está lançando um DVD, percorrendo o país com shows lotados e acaba de ser indicado ao Grammy.

Muita coisa mudou desde 1985. Política, comportamento, tecnologia, arte. Mas algumas coisas permanecem iguais, apenas se adaptando às mudanças, porém, com a mesma essência. Esta é uma boa maneira de definir a obra de Humberto Gessinger ao longo destes 30 anos. Um artista autêntico, que arrebanhou fãs devotos, com canções críticas e muito pessoais.

Nos Engenheiros do Hawaii, no Gessinger Trio, no Pouca Vogal, em seu disco solo ou em seus livros, encontramos o mesmo homem. Ainda no Longe Demais das Capitais, primeiro disco dos Engenheiros do Hawaii, lançado em 1986, há uma canção chamada Todo Mundo É Uma Ilha. O vigésimo disco da carreira de Gessinger, lançado em 2013, se chama Insular, palavra que se refere a uma ilha.

Humberto gosta de se ver como um maratonista em relação a sua obra. Sendo assim, ele está prestes a conquistar mais uma medalha. Insular Ao Vivo, além de já virar DVD de Ouro, com mais de 25 mil cópias vendidas, acaba de ser indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Rock. Saiba agora o que o próprio Gessinger, que se apresentou recentemente em Pato Branco, tem a dizer sobre esses e outros assuntos.

Você já explicou em entrevistas que o disco Insular traz o seu nome, e não Engenheiros do Hawaii, porque vários músicos participaram das gravações. Sendo tanta gente diferente em estúdio, como foi o processo de levar essas canções para o palco com um power trio?

Disco e show são experiências diferentes. Mesmo que fosse possível levar todos os convidados para a estrada, seria impossível para mim tocar ao vivo todos os instrumentos que toquei no disco. E mesmo que isso fosse magicamente possível, o resultado seria muito fragmentado. Isso no disco é legal, num show seria excessivo.

Optei pelo trio por ser o formato em que mais me sinto à vontade e no qual fiz grande parte da minha carreira. Como o show desde o princípio foi pensado para ter música de todas as fases, fazia sentido voltar ao baixo e ao trio.

Tocar num trio é uma experiência muito intensa, talvez por isso existam tão poucos na ativa. Mas pra quem topa o desafio, o resultado vale a pena. O show tem 3 momentos: além de guitarra, baixo e bateria, há um set de teclados e um momento acústico que fazemos com acordeom, violão e percussão. Rola uma dinâmica bem legal.

O passar do tempo e envelhecer são temas muito recorrentes em Insular. Como você encara o fato de estar envelhecendo e como isso reflete no seu trabalho?

O tempo talvez seja o elemento mais importante da música. Em várias escalas: o tempo de um compasso, de uma canção, de um disco, de uma carreira…

A cultura pop é dominada pela síndrome de Peter Pan – o medo de amadurecer. Mas eu não tô nessa, quero mais é testemunhar a passagem do tempo. Gosto das rugas no rosto, dos fios de cabelo que já estão grisalhos e dos calos nos dedos depois de 30 anos tentando domar as cordas dos instrumentos. Cada fase da vida tem seus atrativos, negá-las é negar a vida.

Acho que componho melhor agora e me sinto, finalmente, à vontade nos palcos. Sempre foi estranho para mim essa loucura de ser uma pessoa pública. Hoje sei lidar melhor com isso.

O show do DVD Insular foi gravado em Belo Horizonte, e conta também com algumas canções acústicas gravadas na serra gaúcha. Qual foi o critério de escolha destes lugares para estes registros ao vivo?

Eu já havia gravado DVDs no Rio, em São Paulo e Porto Alegre. Estava mais do que na hora de retribuir o imenso carinho que recebo há tanto tempo do público mineiro. Quanto às gravações na serra gaúcha, tem tudo a ver com minha história pessoal, sou descendente de colonos alemães e italianos que se estabeleceram por ali no século 19. E também tem tudo a ver com o clima mais intimista e regional que eu queria nas canções.

Você falou em algumas entrevistas recentes sobre a renovação do seu público. Como é para você dialogar com este público mais jovem que está acostumado a comprar canções soltas via internet, sendo você um artista que sempre valorizou o álbum como um todo?

Pois é, mudou tanta coisa que até é difícil falar do passado sem perder um tempão contextualizando, explicando, para quem não as viveu, como eram as coisas. Por outro lado, o encantamento da música tem uma certa atemporalidade… há elementos que, imagino, já estavam presentes na idade das pedras, numa tribo batucando em volta do fogo.

Um erro que frequentemente se comete é analisar estes tempos virtuais com ferramentas analógicas. Outros tempos exigem outras ferramentas de análise. É preciso se livrar dos conceitos pré-estabelecidos, encarar o ambiente como se fosse uma folha em branco. Sem medo do novo e sem arrogância de achar que saberemos o que vai acontecer.

Apesar de não haver nada mais impondo o álbum como módulo da produção musical, é possível e viável que um artista continue atrelado a ele. É meu caso. Sempre penso num disco com algo mais do que um apanhado de canções. E não sinto necessidade de deixar de pensar assim.

Hoje há uma pluralidade maior de possibilidades, não precisamos todos rezar pela mesma cartilha. Essa talvez seja a grande diferença.

Na época do disco Várias Variáveis você disse que gravou Gaúcho da Fronteira porque nunca se sentiu tão gaúcho como na época em que morou no Rio de Janeiro. Insular é nitidamente uma celebração às suas raízes gaúchas, com você estando estabelecido em Porto Alegre. O que mudou? Essa celebração às raízes foi algo premeditado?

Não foi premeditado, aconteceu naturalmente. E é essa naturalidade que eu mais valorizo. Nós, gaúchos, pensamos muito sobre nosso pertencimento… às vezes pensamos mais do que o necessário e perdemos a naturalidade, acabamos ficando oficialistas.

As influências da música regional aparecem porque sou daqui, não é algo que eu tenha buscado racionalmente, pelo registro histórico ou para fazer sociologia musical.

A crítica sempre foi muito severa com os discos dos Engenheiros do Hawaii, principalmente nos anos 90, e você sempre lidou muito bem com isso. Como você lida com o outro lado da moeda hoje, com Insular sendo indicado ao Grammy?

No final das contas não muda muito falarem bem ou mal. Sou meu maior fã e meu maior crítico. Se compor, fazer os arranjos, interpretá-los… não nos servir de espelho, o que servirá?

O trabalho da crítica tem sua importância, mas ela perdeu muito espaço. Um pouco por ter optado pela própria irrelevância, um pouco porque a informação hoje está mais disponível a todos, livre dos filtros das mídias tradicionais.

Mas sempre haverá espaço para quem souber ler os movimentos, fazer as conexões de forma inteligente e original. Sinto falta disso.

Você escreveu no seu blog que tem planos para a comemoração dos 30 anos de lançamento do Longe Demais das Capitais, disco de estreia dos Engenheiros do Hawaii. É um disco que envelheceu mal, na sua opinião? Como vai ser essa comemoração, você já tem ideia do formato?

Eu poderia tocar o disco na íntegra, reproduzindo os arranjos originais. Claro, muita coisa ficou datada, mas eu adoro coisas datadas. É uma das funções da arte, testemunhar seu tempo.

Mas não é isso que vou fazer. Reescrevi parte do material, criei uma suíte onde misturo as músicas do disco entre si e com canções mais recentes. Resultou algo parecido com minhas composições mais longas, cheias de partes.

Esta suíte será um momento do show, aproximadamente 20 minutos. No mais, vão rolar músicas de todas as fases da minha carreira, com ênfase na produção mais recente.

A sua obra é muito homogênea. Há uma nítida evolução nas suas composições e na execução das canções com o passar dos anos, mas você sempre imprimiu seu DNA. Uma canção como Vozes caberia facilmente no Insular, bem como Tudo Está Parado poderia ser uma canção do Ouça o Que Eu Digo, Não Ouça Ninguém. Você tem essa percepção de homogeneidade?

Sim, também percebo. Mais continuidade do que ruptura, apesar das várias curvas no caminho. Sempre achei que meu lance era mais parecido com uma maratona do que corrida de cem metros. Os artistas que admiro também têm esta característica.

No programa Alto Falante, recentemente, você disse que andou passando por uns períodos de não gostar de nada que estava escrevendo. O Insular veio depois de dez anos do seu último disco só de canções inéditas. Esses períodos de “seca criativa” te incomodam?

Já me incomodaram mais. Hoje sou bem mais severo comigo mesmo pra compor. Já escrevi muita coisa e não faz sentido ficar me repetindo. Se é para pendurar mais um quadro nesta parede, ele deve trazer algo novo. Mas o prazer de compor hoje é muito maior.

Neste ano a coletânea Rock Grande do Sul completou 30 anos. Foi a primeira aparição em disco dos Engenheiros do Hawaii. Este disco revelou várias bandas hoje consagradas. Qual é o peso deste disco na sua carreira? Você sente que, na época, os Engenheiros do Hawaii tinham alguma similaridade com as outras bandas do álbum, DeFalla, TNT, Garotos da Rua e Replicantes?

Éramos da mesma geração e mesma cidade, o que deve nos dar uma certa unidade. Mas como eu estava no meio do lance, no olho do furacão, tendo a ver com mais clareza as diferenças e particularidades. TNT e Garotos faziam um rock clássico, vertente que sempre foi forte aqui. DeFalla era a banda das novidades, a cada ano vinham com uma cara diferente. Replicantes eram punk, de certa forma, também um formato clássico. Acho que a gente era a mais difícil de categorizar e entender. No fim, sem querer, acho que o disco criou um painel interessante do que rolava na cena à época.

Uma coletânea como a Rock Grande do Sul hoje em dia faria sentido? Em resumo, a maneira de consumir, interagir e digerir a música mudou muito. Como você vê essas mudanças no mercado musical?

O lado tecnológico melhorou muito, possibilidades se abriram. Mas falta esquina, um lugar onde os projetos se encontrem. Essa foi a virtude da coletânea, reuniu um pessoal. Os discos, sejam LPs ou CDs, organizavam um pouco a cena, determinavam um “tempo” pras coisas acontecerem. Hoje anda tudo caótico, difícil de acompanhar o que está acontecendo. Mas este caos tem algo de positivo: uma maior liberdade.

Mudanças não trazem só coisas boas ou só ruins. Cabe a nós ampliar o que é bom e relativizar o que é ruim.

O disco Insular foi lançado por um selo independente. Porque você optou por um selo independente para este disco, tendo toda a sua obra com os Engenheiros do Hawaii lançada por grandes gravadoras?

As estruturas da indústria fonográfica, no seu período de dominância, dificultavam muito, quase inviabilizavam, um projeto independente. As mudanças na tecnologia diminuíram esta distância. Agora eu me sinto mais ágil, focado só no que acho importante para meu trabalho.

Na contra mão deste consumo digital da música, o vinil está voltando com muita força, é um nicho de mercado bem específico, mas muito lucrativo. É um formato que te agrada?

Ainda ouço minha coleção de LPs, gosto do formato. Mas por enquanto, acho esse revival um lance de butique, gourmet… aí não me interessa muito.

Ano passado, saiu pela Scream & Yell um disco tributo aos Engenheiros do Hawaii chamado Espelho Retrovisor, com várias bandas atuais fazendo releitura de suas canções. Você ouviu esse trabalho? Te agradou ou desagradou?

Jamais desgostaria de uma versão. Qualquer releitura é válida, O que eu achei mais legal foi a diversidade. É uma prova da força do material.

Você já afirmou que não separa o Humberto músico do escritor, e que as duas artes se misturam. Depois de cinco livros lançados, você percebe alguma mudança no seu processo criativo ao escrever uma canção? Afinal, você passou boa parte de sua carreira escrevendo mais em verso. E, de uns bons anos para cá, você tem escrito mais em prosa, não só os livros como o seu blog. Você sente essa diferença?

Começar a publicar meus escritos ajudou muito minha composição musical, me deu a oportunidade de ser menos ansioso e mais rigoroso. A palavra é muito importante na minha música e o ritmo é muito importante na minha escrita, aí rola uma zona nebulosa entre literatura e música. Mas a música é menos cerebral, mais instintiva. Tenho menos controle sobre o compositor do que sobre o escritor.

Os seus livros são todos de crônicas, são textos muito pessoais. Você sente vontade de se aventurar na ficção literária, escrevendo contos ou um romance, para poder contar uma história em terceira pessoa?

Ainda não escrevi nenhuma ficção que merecesse ser lançada. Quem sabe um dia… Ou talvez nunca, pois acho que a vida real já é tão maluca, quase nonsense!

A maioria dos textos dos seus livros são retirados do seu blog e lapidados. Como surge o conceito de cada livro?

Assim como penso que um disco deva ser mais do que uma coleção de canções, acho que um livro de crônicas deve ter algo costurando os fragmentos. Uma estrutura que potencialize a força das partes.

Apesar de muitas crônicas terem origem no blog, geralmente as reescrevo, pois são ambientes muito diferentes.

No livro Mapas do Acaso, você fala sobre fantasmas de nós mesmos que seguem direções opostas às decisões que tomamos em momentos de dúvida. São coisas nas quais você pensa? Como seria o Humberto arquiteto, que rumo seguiria Humberto e os Engenheiros do Hawaii se colocassem bateria em toda a gravação de Terra de Gigantes, e não só aquela virada?

Não penso neles: sinto suas presenças.

Numa lista recente de livros mais vendidos do país, ficou em primeiro lugar um desses livros para colorir. Como você vê o mercado literário hoje? Você relaciona seu sucesso literário à sua fama pregressa na música, ou você tem leitores que não conhecem sua carreira musical?

Sem dúvida, os primeiros leitores vieram atraídos pelo fato de me conheceram como músico, mas com o tempo começaram a separar as coisas e até já encontrei alguns que me leram antes de me ouvir.

Acho que colorir alguns desenhos é uma atividade lúdica interessante, mas de fato é estranho usar a mesma palavra (livro) para isso e para o Grande Sertão, Veredas. hehehehehe Talvez seja só um problema de rótulo.

Sabemos que, na música, você tem seus ídolos, como Pink Floyd, por exemplo. Para escrever, você também tem seus heróis, que te influenciam de alguma maneira?

Há escritores que eu admiro muito, mas é muito diferente da relação que tenho com meus ídolos musicais. Como falei antes, a experiência música é mais misteriosa e intensa.

Você pretende ir ao show do David Gilmour em Porto Alegre? Você gosta deste tipo de evento?

Ir a esses shows é legal quando não senta ao meu lado alguém que queira falar sobre música, perguntando o que estou achando ou qual é a marca da guitarra e a potência do PA!

Nota do editor: o guitarrista do Pink Floyd tem apresentação marcada em dezembro na capital gaúcha.

Para finalizar, com toda essa calamidade política em que vivemos, dólar ultrapassando quatro reais, o futebol sendo cada vez mais corrompido, tanta música vazia no rádio…você continua não conseguindo odiar ninguém?

Sim… esse é meu objetivo. Estou cada vez mais perto. E andar é mais importante do que chegar.